STORY01

国立西洋美術館の主要作品で見る

ロダン彫刻の新しさ

美術史家/西洋美術振興財団理事長 馬渕 明子 (まぶち・あきこ)

ロダンの主要な作品について、なぜ美術史的に新しいのか、

それまでの彫刻とどこが違うのかを前国立西洋美術館長の馬渕明子先生に語っていただきました。

国立西洋美術館の主要作品で見るロダン彫刻の新しさ

ロダンの主要な作品について、なぜ歴史的に美術史的に新しいのか、それまでの色々な彫刻とどこが違うのかをお話します。

01《カレーの市民》

6体の人物の彫刻で構成される《カレーの市民》は、ロダンが1884年にカレー市から注文を受け制作したものです。カレーというのは、イギリスとフランスの間を隔てた英仏海峡のフランス側の町で、イギリスから来ると最初に上陸するところなのですが、14世紀の百年戦争の時にイギリス軍に包囲されてしまいます。

包囲された時、町は非常な危機にさらされましたが、その時に、イギリス王が主要な市民6人の身柄を差し出せば、町を破壊しないで救ってやるという条件を出しました。そこで、要人である6人の市民たちが、自ら赴いて、犠牲になった、という物語を、1884年にカレー市が顕彰するために、ロダンにこの彫刻を発注しました。

最初は、真ん中にいる鬚の人物、ウスターシュ・ドゥ・サンピエールが一番重要な人物だと思われていたので、この人に捧げるモニュメントをロダンに頼んだのですが、ロダンの方は、ひとりではなくて、6人の主要な町の人物を一緒に表現したいということで、6人に様々なポーズをさせるわけです。これから縄に引かれて捕虜という身分になっていく、その前の覚悟を決めた表情であったり、苦悩に満ちた動きだったり、悲しみだったり、あるいは市を救うという崇高な志だったり、色々なものをそれぞれの人物によって表したものです。

最初は、すぐに1年くらいで作ってくれ、と言われたのですが、彫刻はそんなに簡単にできるものではなく、5年くらいかかりました。この作品は、毀誉褒貶ありましたが、結局、ロダンの初期のモニュメントとして、非常に重要だと評価され、その次の仕事に繋がっていきました。

ちょうどこの数年前、1880年にパリに新しく装飾美術館を建設するため、入口の門扉を発注されます。それが、《地獄の門》になっていくわけです。ちょうど、《地獄の門》の構想を練っている最中に、このカレーの市民の注文がきて、これのために時間とエネルギーをさいた、という作品で、6人ほぼ同じ大きさの群像として、組み合わせとして作られたという意味で、群像のモニュメントとしては、なかなか画期的だったわけです。しかもこれは、ひとりひとりバラバラにすることができるので、ひとりひとりが個人の彫像として成り立つようなポーズで考えられています。

▲オーギュスト・ロダン《カレーの市民》1884-88年、1953年(鋳造)、国立西洋美術館

▲オーギュスト・ロダン《カレーの市民》1884-88年、1953年(鋳造)、国立西洋美術館

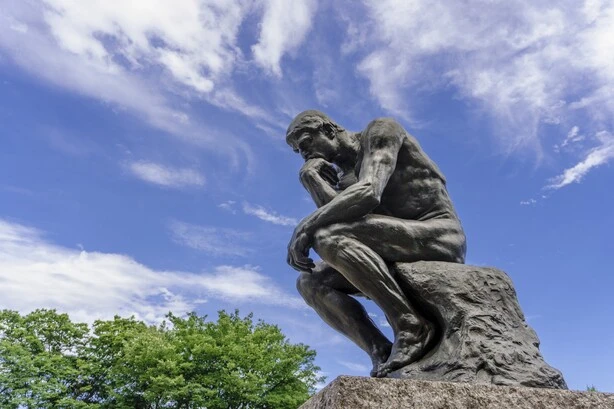

02《考える人》

これは大変よく知られている彫刻で、皆さんご存知のとおり《考える人》と呼ばれているものです。《地獄の門》の中の一番上に位置する、「考える」のだが、「瞑想」もしている、「世の中を見届けている、見渡している」、そういう立場の「創造者」、「クリエーター」という意味合いもあります。この作品は、ロダンがイタリアに旅行した時に、ミケランジェロの彫像をたくさん見て、筋肉質の力強い人物像から刺激を受けたと言われています。確かに、普通にものを考える人は、身体中こんなに筋肉が盛り上がっている表現はあまりないのと、足の指先まで力を入れて大地をつかんでいる、というような、全身、筋肉、身体全体を使って考えているという、ちょっと特殊な表現でもあると思います。

これは非常に大きなものですが、《地獄の門》の中にあるのは、ずっと小さいサイズになっていて、それがうまく門の中に納まっています。

《地獄の門》は、色々な部分を寄せ集めていて、それぞれの部分が、《地獄の門》から外に出て、ちょっと違う形になっていったり、外から《地獄の門》に入っていったりします。《地獄の門》の制作は1880年くらいから始まって、全体の形ができるのが1900年になるのですが、その20年の間に、ロダンの色々な彫刻が、《地獄の門》から出たり入ったり、そういうプロセスを経て、仕上がっていくわけです。

ですから単体の《考える人》は、非常に力強くどっしりと、顔もよく見ると「考えている」というよりは、目をむいて何かを決断しようとしている風にも見えます。見る方の捉え方にもよるのですが、世界と向かい合っている人間のシンボル、象徴といったものを目指したのではないかと思われます。

▲オーギュスト・ロダン《考える人(拡大作)》1881-82年(原型)、1902-03年(拡大)、1926年(鋳造)、松方コレクション、国立西洋美術館

▲オーギュスト・ロダン《考える人(拡大作)》1881-82年(原型)、1902-03年(拡大)、1926年(鋳造)、松方コレクション、国立西洋美術館

03《地獄の門》

これは《地獄の門》と呼ばれている巨大な彫刻です。世界に今8体ありますが、この作品は、3体目の鋳造ということになっています。実は松方幸次郎が、ロダンの死後、まだ鋳造されていなかったこの作品を鋳造してはどうか、とロダン美術館の館長からの示唆を受け、2体鋳造して、1体はパリのロダン美術館にさしあげるので、1体は自分のために鋳造してください、と発注したものなのです。ところが、色々ないきさつがあって、結局1体目はフィラデルフィアに売られてしまい、これは3体目になります。巨額のお金がかかった彫刻ですし、未だに世界で8体しかない非常に珍しい重要なもので、もう1体は静岡の美術館にあります。日本には《地獄の門》は2体あるわけです。

ロダンはイタリアに行って帰ってきて《考える人》を作りましたが、イタリアのフィレンツェで色々と見た彫刻の成果がここにもまた表れています。

構想は非常に独自なもので、きっちり枠の中に色々なものが収まっているというよりは、枠からはみ出て隣の枠に入り込んだり、中は中で混沌とそれぞれの単体が別のものとかかわったりという風に、ある意味で、流れている中に人々が漂っている。これはダンテの『地獄篇』の物語から取っていて、地獄の中で死者たちが漂いながら苦しみを受けている状況を、漂っている人々で表しています。《考える人》が真ん中の上部にあり、一番上は、《三つの影》という、ポーズとしては、左にある《アダム》と似た部分があります。中の人々を探すと、国立西洋美術館にあるいくつかの彫像もこの中に入っています。

例えば、ラテン語で「逃げ去る愛」という意味の《フギット・アモール》のグループが一番下の右の方にいるのですが、これはパオロとフランチェスカの物語から思いついた作品です。パオロとフランチェスカは、中世の不倫の物語、愛の物語で、不倫の罪で女性の夫に二人とも殺されてしまう、という物語です。永遠にふたりは抱きあいながら漂っている、そういう運命を課せられるわけですね。そこからロダンは《接吻》を思いついたり、《フギット・アモール》を思いついたり、ロダンにとっては割合重要なテーマでした。ですから男女の恋愛というのも、明るい健全なものというよりも、少し暗さを伴った、そして罪の意識も伴った、そういったものとして表現されている。しかし、罪なのですが、その瞬間にはやはり生きる喜びのようなものがそこに込められている。生きる力とうしろめたさ、そういうものがないまぜになったような表現というのを非常に見事に表していると思います。

あと、面白いのは、《地獄の門》はレリーフという形で作られていますが、中から外に飛び出してくる人物が多いですよね。ですからこちらの方に頭を向けていたり、《考える人》の下にいて、そっくり返ってこちらを向いている人物がいたり、立体性を色々考えて作っているので、動きが感じられるものになっております。

色々な部分、様々なグループが入っていますが、ロダンはそれらを作りながら、《地獄の門》を完成させていきます。しかし本当は1889年の万国博覧会の時に、モネと共同の展示をすることになっていて、それに展示したかったのですが間に合わず、結局1900年の万国博覧会の時に石膏像を展示し、一応それがこの彫刻の元になる石膏像となります。生前にはお金がなくて鋳造できなかったのですが、それを松方幸次郎がお金を出して作らせたということになります。

▲オーギュスト・ロダン《地獄の門》1880-90年頃/1917年(原型)、1930-33年(鋳造)、松方コレクション、国立西洋美術館

▲オーギュスト・ロダン《地獄の門》1880-90年頃/1917年(原型)、1930-33年(鋳造)、松方コレクション、国立西洋美術館

《アダム》と《エヴァ》は《地獄の門》の両側に置かれていますが、二人は楽園から追放されるので、両方とも神に背いて罪を犯したという罪の意識を体の中に抱え込むという感じのポーズをとっています。《エヴァ》も顔を隠して、ある種、羞恥の表現ですね。これも最初の構想の段階から、《アダム》と《エヴァ》を門の両側に置くという注文を受けて作られたものです。

04《青銅時代》

この《青銅時代》は、若い青年の姿を表していますけが、これはまさにイタリアから帰ってすぐに制作されたルネサンスの影響を濃く受けていると言われている作品です。ただ、この作品が出た時に、あまりにも写実的というか、現実の人間に近いということで、モデルの型を取ったのではないかと批判されます。それだけその時代の現実性、実際の青年の姿に近いものを感じたわけで、今から見ると、誉め言葉のように思いますが、その時代は、彫像というのは理想化されていなければならないという意味で、批判の的になりました。ロダンは、そんなことはないと、モデルの写真と、この像をもっと大きくしたものを作って、型から取っていないという証明にしました。そういう現実性、あるいは生身の人体から学ぶというような、理想化をしないという点は、のちのロダンの色々な彫刻に表れている、ある意味で、非常に新しい発想だったと言えるかと思います。

神々が生きていた「黄金時代」、その次の「白銀の時代」の次に、人間が生まれ出でる時代を「青銅時代」と呼びますが、まさにこれは、人類が生まれてきたばかりの、非常にみずみずしい身体を表していて、そういう意味でやはりこの時代の他の彫刻と比べて斬新であり、これを非常に高く評価する人もいましたし、批判する人もいた、その分かれ目の作品と言っていいかと思います。

▲オーギュスト・ロダン《青銅時代》、1877年、松方コレクション、国立西洋美術館

▲オーギュスト・ロダン《青銅時代》、1877年、松方コレクション、国立西洋美術館

05《接吻》

この作品のテーマは、ロダンにとって非常に重要だったパオロとフランチェスカの物語をベースにしています。不倫関係が生じて、ふたりとも女性の夫(男性の兄)に殺されてしまい、キリスト教の世界の中では、不倫というのは許されない罪だったので、その罪のために地獄を漂っていくという話です。ただこの作品は、そういう情熱が高まっているというよりも、むしろ、ちょっと戸惑いがちな表現、例えば、男性の手は、ちょっと女性の身体に触れていますけれども、少しそこでためらいがあるような感じですし、ふたりの身体も、間に手が入っていて、直接に身体自体が触れているわけではないですね。やはりここで、抑制された恋、そういう表現をロダンは試みていたのではないかと思います。

ロダンは、自分の女性の弟子であったカミーユ・クローデルとの間に非常に激しい恋をします。そして内縁の妻、伴侶であったローズとカミーユとどちらを取るか、とカミーユから責められるのですが、最終的にはカミーユの方を捨ててしまう、そういう成り行きがあります。もしかすると、恋の始まりというか、そういう許されない恋という意味で、パオロとフランチェスカをテーマにして、自分の精神的な体験というものをそこに反映させたのかもしれません。非常にバランスの取れた、そして精神的な緊張感が漂う作品で、ロダンにとっても重要なものだったと思います。

▲オーギュスト・ロダン《接吻》1882-87年頃、松方コレクション、国立西洋美術館

▲オーギュスト・ロダン《接吻》1882-87年頃、松方コレクション、国立西洋美術館

06《美しかりしオーミエール》

日本語のタイトルは《美しかりしオーミエール》となっていますが、フランス語では、ストレートに「La Belle Heaulmière」、「美しいオーミエール」というタイトルになっています。非常に逆説的に思うのですが、ロダンがこの年老いた女性の裸体を美しいと思っていたかどうかというのは、難しい問題だと思います。昔、この人は美人で名をはせた人だったということは、物語としては伝わっているのですが、誰でもが受け入れなければならない「老い」というものをこの女性に表し、それが人間の長い人生の中で、当然やってくる、年齢による肉体の衰えというものを、それ自体として美しいと思っていたのかもしれない。色々な解釈がありますけれども、非常に果敢に取り組んだテーマだと思います。

ですから若いみなぎった健康な人体だけでなく、人生の中には色々な身体がある、そういう表象として、しかも、かつて美しかった、ということが、このタイトルの付け方としてあるので、「美」というものが滅びていく、誰でもが避けることのできないものだ、という意味も当然含まれていると思います。

▲オーギュスト・ロダン《美しかりしオーミエール》1885-87年(原型)、松方コレクション、国立西洋美術館

▲オーギュスト・ロダン《美しかりしオーミエール》1885-87年(原型)、松方コレクション、国立西洋美術館

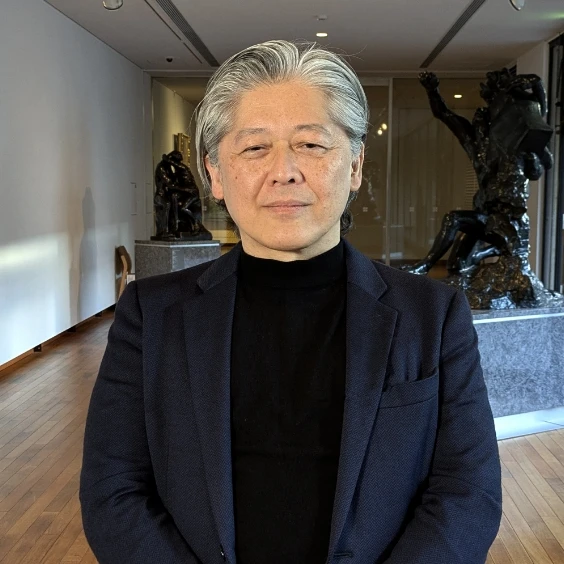

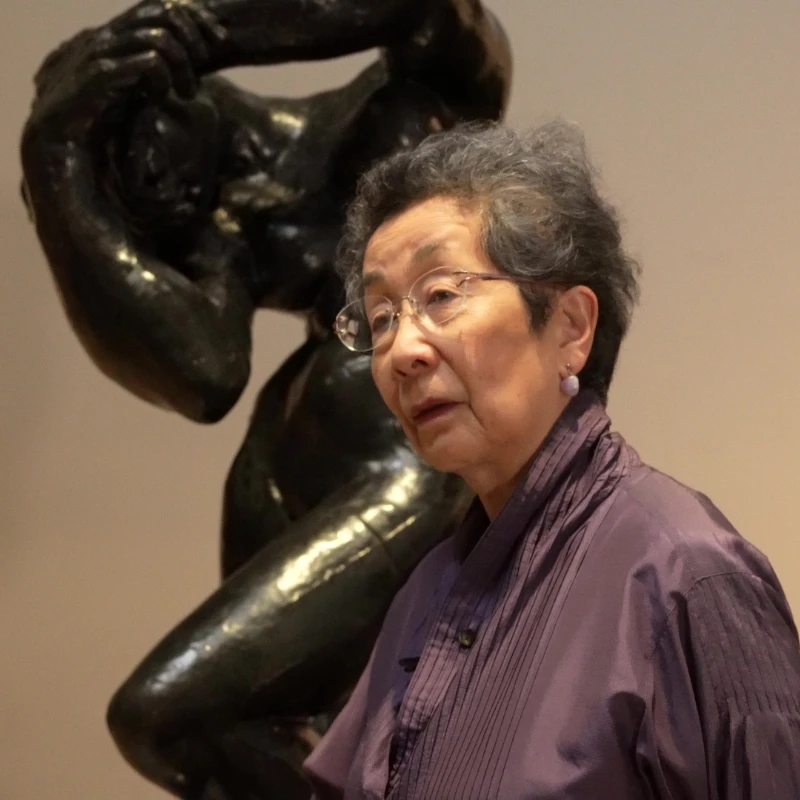

プロフィール

美術史家/西洋美術振興財団理事長 馬渕 明子 (まぶち・あきこ)

東京大学大学院博士課程中退。パリ第四大学大学院留学。

東京大学助手、国立西洋美術館主任研究官、日本女子大学教授、国立西洋美術館長を経て日本女子大学名誉教授。現在西洋美術振興財団理事長。

専門分野:西洋近代美術史。ジャポニスム。ジェンダー研究。

主著=『美のヤヌス―テオフィール・トレと19世紀美術批評』(スカイドア 1992年、サントリー学芸賞)『ジャポニスム―幻想の日本』(ブリュッケ 1997年、ジャポニスム学会賞)、『舞台の上のジャポニスムー演じられた幻想の<日本女性>』(NHK出版 2017年)など。

展覧会歴:『ジャポニスム』(グランパレ、パリ/ 国立西洋美術館, 1988)

、『ウィーンのジャポニスム』(神奈川県立近代美術館ほか、)『KATAGAMI style』(三菱一号館美術館ほか、)、『北斎とジャポニスム』(国立西洋美術館、2017~18)。