STORY02

ロダンと同時代のフランスの社会の関係について

成城大学 文芸学部 / 芸術学科 教授 喜多崎 親 (きたざき・ちかし)

19世紀を代表する彫刻家オーギュスト・ロダン。

ロダンと同時代のフランスの社会の関係について、成城大学の喜多崎教授に語っていただきました。

01第三共和政とモニュメント

最初に扱う作品は《カレーの市民》という作品です。

《カレーの市民》というのは、フランスとイギリスとの間にある海峡に面したカレーという町の市民、という意味で、中世の百年戦争の時のエピソードです。この戦争で、カレー市はイギリス軍に包囲されましたが、兵糧攻めになっている中で、なんとか町を救おうと6人の有力な市民が犠牲になることで、町を救うということを考えました。

イギリス王のもとに6人が向かうという、この非常に英雄的な逸話をカレー市は「モニュメント」という形でロダンに発注しました。

この「モニュメント」というのは、何かの事績を記念し、古くから、建物や彫刻の形で作られてきて、公共の場に置かれたものです。カレー市も、昔、自分たちの町を守ってくれた英雄たちを記念する像を作りたいと考えました。普通、「モニュメント」というのは、広場に大きな台座などを置いて、その上に巨大彫刻を置く、という形のものが多いのですが、ロダンの《カレーの市民》は、平らなところに置かれています。これは西洋美術館だけがそうしているわけではなく、ロダンの希望でそういった置き方をすることになっているわけです。

この《カレーの市民》を発注する時、市の方には、特にその中の代表的なサン=ピエールという人物の記念像を作ってほしいという意向があったのですが、ロダンは、イギリス王のもとに向かった6人全員を平等に扱おうと考えます。しかも、英雄的な姿ではなく、それぞれの市民が犠牲になるということから、苦悩し、身をよじって、そして視線もバラバラです。こういう形式でモニュメントを作るのはかなり異例のことでした。

この時代に、なぜカレー市がこういったモニュメントを作りたいと思ったのかというと、1870年の普仏戦争が関係しています。このときフランスはプロイセンとの戦いに負けました。その後成立したのが「第三共和政」で、この時期は、敗戦の後なので、愛国主義が高まっていきます。その中で、昔のこういった愛国的な英雄像を作りたいという風潮が出てくるわけです。ロダン以外にも色々な彫刻家にこういったモニュメントというものが発注されています。

▲オーギュスト・ロダン《カレーの市民》1884-88年、1953年(鋳造)、国立西洋美術館

▲オーギュスト・ロダン《カレーの市民》1884-88年、1953年(鋳造)、国立西洋美術館

例えば、パリの共和国広場には、今でも非常に大きな共和国のモニュメントが置かれています。一番上に共和国の擬人像があり、その下に、フランスの理念である自由と友愛と平等という概念を表す女性像が座り、一番下には共和国の歴史を示すレリーフが飾られました。本来ならばモニュメントというものは、こういう意味がはっきりとわかるような形で作られるのですが、ロダンはそれよりも、人の苦悩や感情といったもので表そうと考えたことがわかります。

▲モリス兄弟《共和国のモニュメント》1879年

▲モリス兄弟《共和国のモニュメント》1879年フランス革命100年を記念して共和国広場に建てられた。

撮影:喜多崎親

02敗戦の記憶と象徴の省略

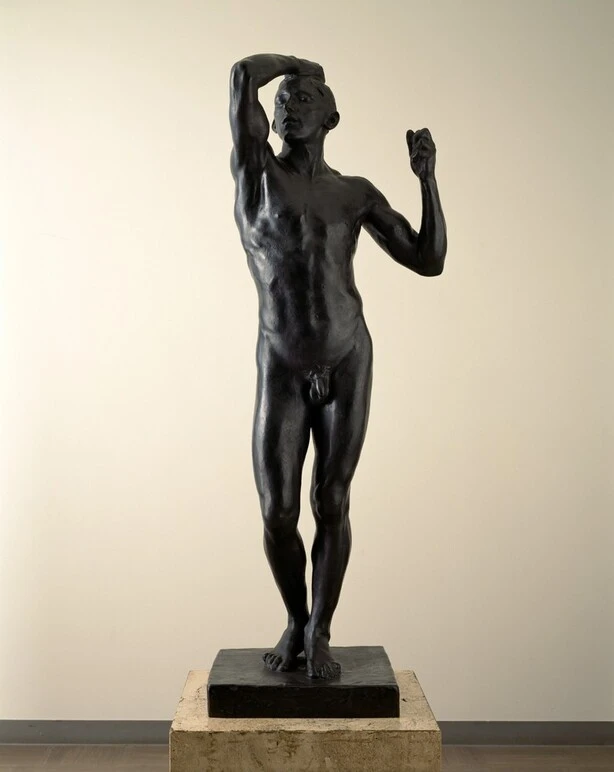

次にご紹介するのは《青銅時代》という作品です。

一見したところ何も持っていない裸体の青年像です。したがって、なんだかよくわからない像になっているのですが、《カレーの市民》よりも早く発表した、ロダンの事実上のデビュー作ともいっていい作品です。最初にこの作品が発表された時には《敗北者》というタイトルが付いていました。つまりこれもまた、敗戦の記憶と関係があるわけです。のちにロダンはこれを《青銅時代》というタイトルに改めたわけですが、この「青銅時代」ということばは、古代ギリシャの時代区分で、「黄金の時代」、「白銀の時代」という幸せな時代が終わって、人類が堕落し、そして戦争が起こってくる、そういう時代を意味しています。したがって、「青銅時代」ということばも、古典的な一般的な概念にはなりますが、戦争とやはり結びついているわけです。

では、この作品のどこが戦争なのかということになりますが、青年は左手を高くあげています、そして何かを握るようなポーズをとっています。これは実際には槍を持っている姿です。ロダンはその槍を取り去ってしまうことによって、「意味」よりも、苦悩する青年の像として戦争の記憶というものを表すということを試みたことがわかります。

▲オーギュスト・ロダン《青銅時代》、1877年、松方コレクション、国立西洋美術館

▲オーギュスト・ロダン《青銅時代》、1877年、松方コレクション、国立西洋美術館

この時代には、敗戦の記憶というものを示すような彫刻が多く作られています。例えば有名なものに、パリ市が発注した、メルシエの《グロリア・ヴィクティス》という作品があります。この作品は、女性が折れた剣を持つ青年を抱えて天に昇っていこうとする姿を現しています。女性は栄光を表す擬人像で、兵士は負けたことを示しながら、それでもなお、彼は栄光に包まれていることを表しています。そういった「意味」を中心に作られているものと比べると、ロダンが槍を取り去ってしまうことで、やはりここでも《カレーの市民》と同じように、人間の身体やポーズ、そして表情といったものによって、苦悩、戦争の苦しみといったものを表そうとしたと言えるのではないでしょうか。

▲マリウス・ジャン・アントナン・メルシエ《グロリア・ヴィクティス(敗者への栄光)》

▲マリウス・ジャン・アントナン・メルシエ《グロリア・ヴィクティス(敗者への栄光)》1874年、プティ・パレ

03文化人のモニュメント

次にご紹介するのは《バルザック》の像です。

オノレ・ド・バルザックというのは、19世紀の前半に活躍した小説家、いわゆる文豪と言われる存在です。文豪をどうしてモニュメントにするのか。実は、モニュメントというのは王様や将軍など、政治や軍事の上で功績をあげた人を表すことが多いのですが、19世紀の終わりごろになると、フランスの優れた文化を担った人たちも、モニュメントにされるようになってきます。その中から、芸術家、美術家、小説家、音楽家、哲学者といったような人々がモニュメントにも表されるようになってくるわけです。このバルザックの像というのは、当時の文芸協会が発注したものでした。当然、文芸協会としては、優れた大作家としてのバルザック像というものを望んでいたはずです。

ところが、ロダンは、このように部屋着を頭からすっぽり被った、非常に不思議な像を作りました。おかげで文芸協会はこの像の受け取りを拒否してしまいました。

▲オーギュスト・ロダン《バルザック(習作)》1897年(原型)、1961年(鋳造)、国立西洋美術館

▲オーギュスト・ロダン《バルザック(習作)》1897年(原型)、1961年(鋳造)、国立西洋美術館

その後文芸協会は、他の、ファルギエールという彫刻家にバルザック像を発注することになります。ファルギエールの像は、椅子に座って、いかにも文豪としての威厳のある像なのですが、ではロダンと比べてどうなのか、と言うと、作家としてのインスピレーションが降りてくる、「天才」のようなイメージというのは、やはり、ロダンの方が優れているように思われます。

▲アレクサンドル・ファルギエール《バルザックのモニュメント》1899年

▲アレクサンドル・ファルギエール《バルザックのモニュメント》1899年1902年にジョルジュ・ギヨマン広場に設置された

撮影:喜多崎親

これまでも何度か申し上げてきましたが、ロダンは余計なものをすべて切り捨てて、そしてその人間性のようなものに焦点を当てています。これもまた、ロダンに特殊なことで、例えば、同時代のダルーという彫刻家が、ドラクロワという画家の記念像を作っているのですが、それを見ると、一番上にドラクロワの胸像があり、その下に三人の人物が表されています。下から、学芸の守護神と言っていいアポロンが「時」を表す老人を引き留めています。つまり、芸術は永遠だということです。そしてその上にいる女性像は、棕櫚の枝を捧げて、栄光、芸術家の栄光を表しています。

このように明確に意味がわかるような形でモニュメントを作ることが当たり前だった時代に、バルザックという大作家の人間性に焦点を当てようとしたのがロダンだった、ということができると思います。

▲ジュール・ダルー《ドラクロワのモニュメント》 1890年、リュクサンブール公園

▲ジュール・ダルー《ドラクロワのモニュメント》 1890年、リュクサンブール公園撮影:喜多崎親

04モニュメントのコンクール

1879年、パリを含むセーヌ県という自治体が、パリの攻防戦、つまり普仏戦争の時のドイツ軍によるパリ包囲のイメージを使った記念像のコンクールを行います。ロダンもそれに応募して、結局は落ちてしまうのですが、その時に作られたのが、《国の護り》あるいは《武器を取れ》と呼ばれる作品です。

この作品は、先ほどのメルシエの《グロリア・ヴィクティス》と非常に構図が似ているのですが、大きく違う点は、女性像が後ろから、怖い顔をして叫ぶようにこぶしをふり挙げている点です。これはパリ市を象徴するマリアンヌと呼ばれる擬人像です。頭に三角帽子を被っていて、ドラクロワの作品で有名な自由の像なども同じ格好で描かれています。パリ市を象徴する女性像が、いわば、戦いで敗れた青年を鼓舞するかのように叫び、こぶしを振り上げているという、大変激しい作品です。

▲オーギュスト・ロダン《国の護り(武器をとれ)(拡大作) 》1879年(1906-18年の間に拡大)、国立西洋美術館

▲オーギュスト・ロダン《国の護り(武器をとれ)(拡大作) 》1879年(1906-18年の間に拡大)、国立西洋美術館

この像を制作するにあたって、ロダンは、有名なエトワールの凱旋門の、向かって右側にあるリュードという彫刻家が作った、《1792年の義勇兵の出発》を参照していると言われます。よく「ラ・マルセイエーズ」とも呼ばれる、このリュードの作品は、フランス革命の時に自主的に国を守ろうとして戦場に向かう人々を、戦いの擬人像が鼓舞するように表されています。

▲フランソワ・リュード《1792年の義勇兵の出発(ラ・マルセイエーズ)》1833-36年

▲フランソワ・リュード《1792年の義勇兵の出発(ラ・マルセイエーズ)》1833-36年エトワール凱旋門浮彫

撮影:喜多崎親

1879年のコンクールの時に勝ち残ったのは、バリアという人の作品です。今、その名も「ラ・デファンス」、つまり「防衛」という名のパリ郊外の地に置かれています。バリアの作品というのは、非常にわかりやすく、真ん中にパリ市を象徴する女性が立ち、その周りに兵士などがいる、まさしく、パリ市を兵士が守っているイメージです。それに比べると、ロダンの方は、倒れた兵士に、パリ市がもう一度立ち上がれと言わんばかりに、激しい感情をぶつけているところに特色があることがわかります。

▲ルイ=エルネスト・バリア《パリ防衛》 1879年

▲ルイ=エルネスト・バリア《パリ防衛》 1879年ラ・デファンス

撮影:喜多崎親

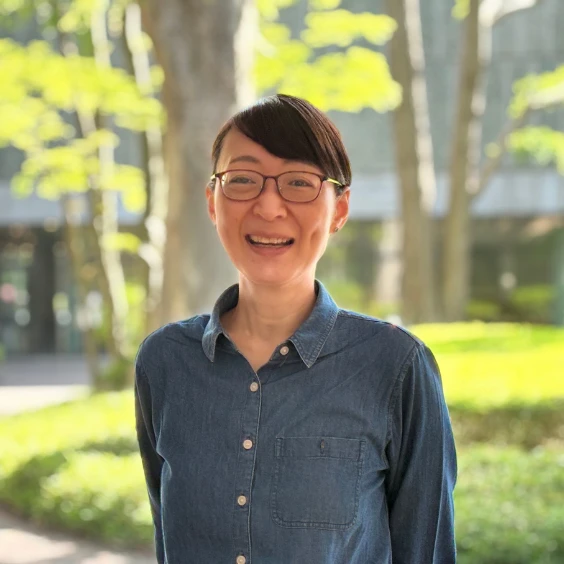

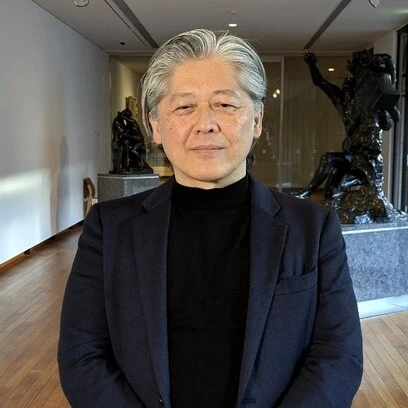

プロフィール

成城大学 文芸学部 / 芸術学科 教授 喜多崎 親 (きたざき・ちかし)

成城大学文芸学部教授。一橋大学名誉教授。博士(文学)。

1988年早稲田大学大学院博士後期課程中退。国立西洋美術館主任研究官、一橋大学大学院教授などを経て2011年から現職。専門は19世紀フランス美術史。

著書に『聖性の転位 一九世紀フランスに於ける宗教画の変貌』(三元社)、『甦る竪琴 ― ギュスターヴ・モロー作品における詩人イメージの変遷』(羽鳥書店)、『暗示の構造 ― 象徴主義絵画のレトリック』(三元社)、編著に『近代の都市と芸術1 パリI 19世紀の首都』(竹林舎)、『前ラファエッロ主義 ― 過去による19世紀絵画の革新』(三元社)、『〈西洋美術史を学ぶ〉ということ』(三元社)、『怪異を語る ― 伝承と創作のあいだで』(三元社)、共著に『岩波 西洋美術用語辞典』(益田朋幸と共編著、岩波書店)、『美術出版ライブラリー 歴史編 西洋美術史』(秋山聰・田中正之監修、美術出版社)など。