STORY04

ブロンズ鋳造の技法

有限会社ブロンズスタジオ 黒川 弘毅 (くろかわ・ひろたけ)

ブロンズ彫刻はどのような過程を経て制作されるのでしょうか。

このページでは、ブロンズ彫刻作品の制作・鋳造・保存修復を多く手掛けてきた (有)ブロンズスタジオの皆様に、ブロンズ鋳造の技法のひとつであるロストワックス法についてその工程と題材とした作品の背景も含めて教えていただきました。

鋳造は、溶かした金属を型に流し込んで形を造る技法で、ロダンやブールデルも多くの作品をブロンズに鋳造しています。鋳造には様々な方法がありますが、今回用いたロウ型鋳造法(ロストワックス法)は、完成像となるモデルをロウ(ワックス)で作り、それを鋳型材でくるんで窯に入れ、ロウを溶かして除去した後の空洞に、金属を流し込んで像を作る方法です。

01工程の流れ

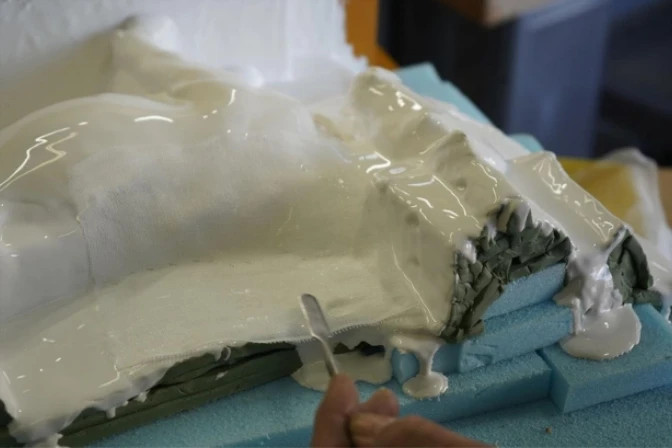

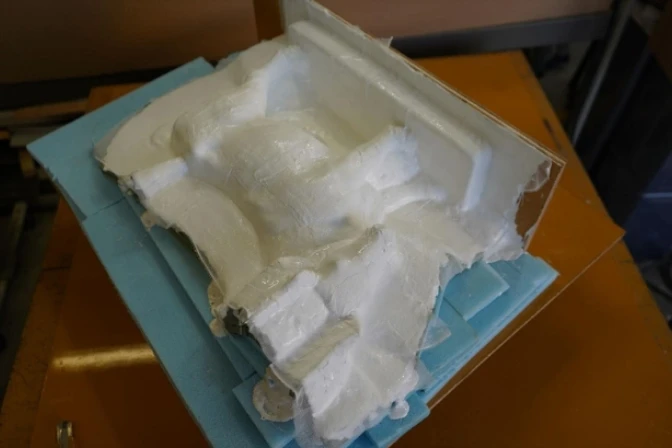

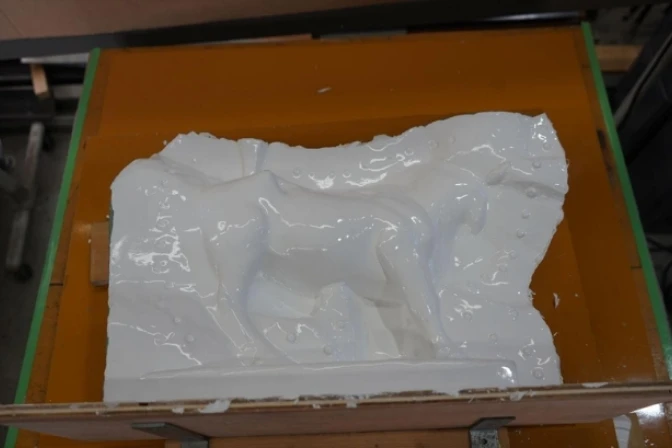

【1】シリコン型の制作

ワックスモデル(ワックス原型)を作るために、まず石膏モデル(石膏原型)からシリコン型(シリコンモールド)を制作します。

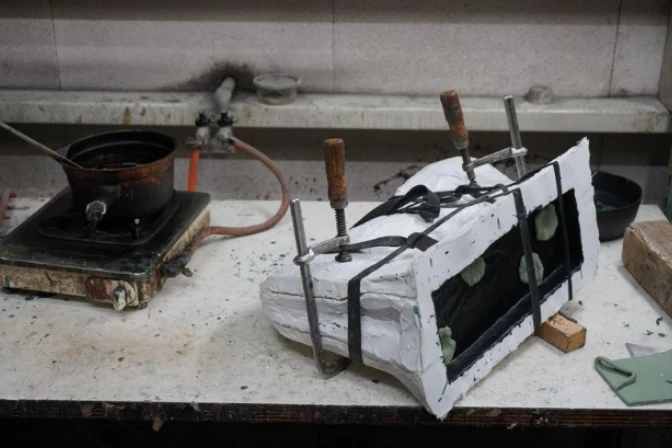

【2】ワックス原型の制作

作成したシリコン型を使用し、ワックスモデルを作ります。

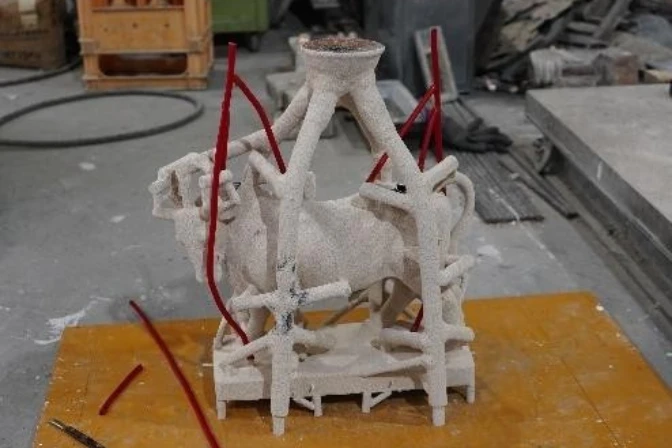

【3】湯道(ゆみち)をつける(動画内で作業の様子をご覧になれます)

ワックスモデルに棒状のワックスである湯道(ゆみち)の取り付けを行います。湯道はブロンズの通り道となります。ワックスの硬度により、湯道の色が異なります。湯道の一番上に金属を流す湯口が付きます。

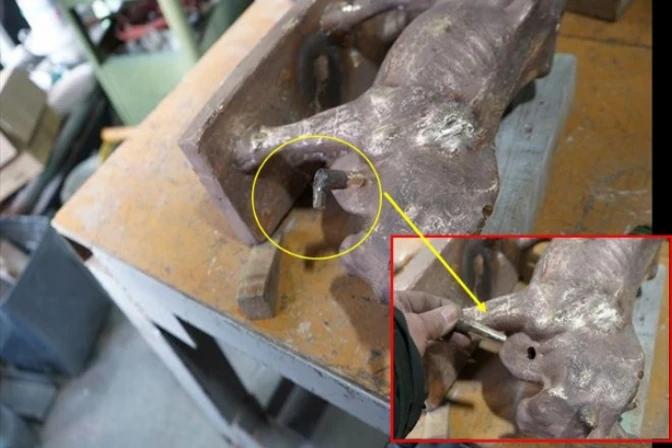

【4】鋳型を作る

【5】鋳型を焼成する

完成した鋳型を窯に入れて焼成し、脱ロウ(ロウを溶かして排出する)することで、鋳型内にブロンズ像の厚みとなる空間が用意されます。

【6】鋳込む(動画内で作業の様子をご覧になれます)

鋳込み作業(鋳型にブロンズを流し込むこと)を行います。

【7】仕上げ

【8】着色する

02《牡牛》像ブロンズ化の経緯について

この度、本サイトにブロンズ鋳造の工程を解説するコンテンツを掲載したいと黒川先生(およびブロンズスタジオのみなさま)にご相談したところ、ちょうどとある作品を石膏像からブロンズにしたいというご要望をお持ちの方がいらっしゃるとのことで、今回《牡牛》の鋳造過程を動画にさせていただくこととなりました。

ご協力くださったのは、《牡牛》の作者である小室達(こむろ・とおる)氏に関しその功績・作品を後世に残すための活動をされている鈴木哲也氏(小室達顕彰会・柴田町文化財保護委員)です。鈴木氏は小室達氏のご子息である故・小室穰嗣(じょうじ)氏から《牡牛》を譲り受けられましたが、破損などのリスクが高い石膏像をブロンズ像にしたいという小室穰嗣氏のご遺志をかなえたいとお考えになっていました。そこにちょうど当館の動画制作のお話があり、工程の説明のための題材として撮影を行わせていただける運びとなりました。なお、鋳造については、鈴木氏と小室穰嗣氏のご夫人・小室弘子氏の連名にて実施しております。

彫刻やブロンズ鋳造への理解促進のためにと、当館動画制作にご協力いただいた鈴木氏・小室弘子氏に多大なる感謝を表しつつ、皆様にはぜひ、ブロンズ彫刻の鋳造の工程と合わせて、素材を変えて作品が後世に受け継がれていく様をご覧いただきたく存じます。

小室達《牡牛》(木彫)の制作過程(小室達の日記より抜粋)

制作途中に他の作品を手掛けたり、体調不良があったりと、完成までに多くの日数が掛かっていることがわかります。

また、ロダンについて記載している部分もあり、ここでもロダンが多くの日本人作家に影響を与えていたことが改めてわかります。

| 月 | 日 | 日記の内容 |

|---|---|---|

| 5 | 19 | (白石)午後宮城君を訪ね助力を得て種畜場行、先輩丹野剛氏の好意と助力でホルスタイン雄を写した。牛乳を呼ばれ後メスを写す。 |

| 6 | 8 | 午後暗室入りして牛の写真の引伸しをした。 |

| 9 | 牛の引伸写真の水洗い、干燥と余白切り癖直しなど一日仕事となった。 | |

| 11 | 牛の制作。高昇氏の牛写真を見付けた。大いに参考になった。 | |

| 12 | アトリエ雑巾がけの後牛を作る。 | |

| 13 | 牛作りする。種々の牛の参考作探す。 | |

| ・・・ | 中略 | |

| 29 | 牛の制作は相当に進行し殆んど完成に近い。 | |

| 30 | 牛作り。尾を取りはずして石膏取りにかかる。半面のみ。 | |

| 7 | 2 | 牛を仕上げ切金を打ち石コウ取りにかかる。夕方までに土出し終了に到らぬ。少々無理し背中破損した。 |

| 3 | 牛の土出し。なかなか骨が折れた。破損個所を修理し夕方水洗いした。 | |

| 5 | 牛の石コウ外型に石ケン水を塗ったり針金で四つ足の補強工作をしたりでこの牛は中々手間がかかる。 | |

| 6 |

牛の石コウ外型外側と内面に灌水して石コウ流込み。午後型割り出し。 午後牛の石コウ割り出し、相当キズが出来修正する。牛の尾を石コウに移してこれを取付けた。背中にもう一度石コウ流し込み。 |

|

| 8 | 牛の手入れをする。 | |

| 28 | 始めはホンノ申訳的に牛の木彫木挽したが午後は本式にやり始め大汗を流し四角に木取りした。※翌日から体調を崩す | |

| 8 | 8 | 牛木彫の木挽する。 |

| 9 |

牛の木彫を始め星取りした。少々木彫す。 ※石膏像に星取りで書いた「×印」が残る。 |

|

| ・・・ | 中略 | |

| 15 | 12時近くまで松井さんを交へロダンや彫刻に関して話した。 | |

| ・・・ | 中略。(9~11月中も《牡牛》の仕上げ作業を継続。) | |

| 12 | 5 | 牛の顔の仕上げ。どうやら牛らしい顔になった。 |

| 6 | 牛の最後の仕上げで夕方までに大体完成した。顔、角、耳、尾及地山の底など次々に仕上げ、一部埋木を残し完成した。尚桐箱内に置木も作り上げた。 | |

| 12 | 今日は終日牛の顔その他最後の仕上げ。 | |

| 13 | 牡牛と狩衣との箱書。 | |

| 16 | 夕食後出発、二つの箱と牛、文殊陶彫で大荷物となる。※白石行 | |

| 17 | 牛と文殊、公会堂に運び陳列す。※絵画(一般、高校、中小学校)、写真、洋裁の総合展示が開催され、二作品を展示した。 | |

| 18 |

白石としては珍しい無風の快晴、朝10時まで炬燵で雑談、社長,佐忠、石津屋行、オガクズストーブにて暖を取り雑談、…(中略)…牛持参石津屋引返す。 体協の理事連参集、余は席をはずす。協議決定し正式に牛を引渡し代金10000円及足代1100円受取る。 |

|

| 19 | 午後1時石津屋より牛を持参正式に秦野邸行、忠助、吉兵衛、岡崎、佐忠、余の五名にて牛を贈呈した。2時常林寺に故渡辺又四郎氏告別式に参列した。 |

プロフィール

黒川 弘毅 (くろかわ・ひろたけ)

1977年東京造形大学造形学部美術学科彫刻専攻卒業、1979年まで研究生として在籍。

1991-92年文化庁派遣芸術家在外研修員としてイタリア・ミラノへ留学。

2003年から武蔵野美術大学造形学部彫刻学科教授、2023年同大学名誉教授。

1980年 楡の木画廊で初めての個展を開催して以降、『もの派とポストもの派の展開:1969年以降の日本の美術』(1987年 西武美術館)、『20ste Biennale Middelheim-Japan/Japanese Contemporary Sculptures』(1989年 ミデルハイム野外彫刻美術館)、『現代美術への視点:形象のはざまに』(1992年 東京国立近代美術館/国立国際美術館)、『The 8th TRIENNALE INDIA 1994』(1994年 ラリットカーラ・アカデミー)、『第3回光州ビエンナーレ』(2000年 光州市立美術館)など、国内外で数多くの展覧会に参加。

ブロンズ彫刻の技術・歴史研究、屋外彫刻の保存にも携わる。

有限会社ブロンズスタジオ

奥 敬詩(おく・たかし)※写真右

黒川 弘毅(くろかわ・ひろたけ)※写真中央

髙橋 裕二(たかはし・ゆうじ)※写真左

奥・黒川・髙橋は2000年に(有)ブロンズスタジオを設立して現在に至る。

3名とも東京造形大学造形学部美術学科彫刻専攻を卒業して(有)山岸鋳金工房に入社。ブロンズスタジオはここから分社・独立した。奥は自硬性とCO2硬化の砂型及びセラミック・ソリッドモールドのロストワックスによる鋳造を担当している。髙橋はブロンズにとどまらず石膏、石材、木材等の素材全般にわたり近代彫刻を中心に保存修復に携わる。鋳造と保存修復はブロンズスタジオにおいて不可分である。