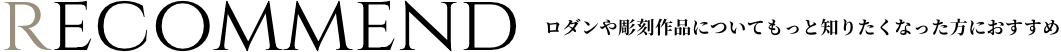

MATSUKATA

国立西洋美術館の基礎となる松方コレクションにおける

ロダン彫刻作品群の収集の歴史について、当館研究員がご紹介します。

01松方コレクションについて

国立西洋美術館には60点に及ぶロダンの彫刻作品がありますが、そのほとんどは松方コレクションに由来しています。

松方コレクションとは、現在の川崎重工の前身にあたる川崎造船所を率いていた実業家松方幸次郎(1866-1950)が20世紀初頭に築いた非常に大きなコレクションで、1916年から約10年にわたって、1万点をこえる美術品をヨーロッパ諸国で買い集めて形成したものです。

収集の目的ははっきりしていて、日本に美術館を作ること、西洋の芸術や文化に人々が広く触れ、そして学び取る、そういう場を作ることを目指して松方は収集を進めていきました。しかしながら造船所が経営困難に陥り、そのコレクションも散逸していきます。一方で、フランスにはそのごく一部の美術作品が残されていました。第二次世界大戦中にはこれがフランス政府によって差し押さえられるという局面もありますが、戦後に日仏の政府間の交渉を通じて、日本へ寄贈返還されるということになり、1959年にこの受け皿として、当館、国立西洋美術館が設立されたという経緯があります。

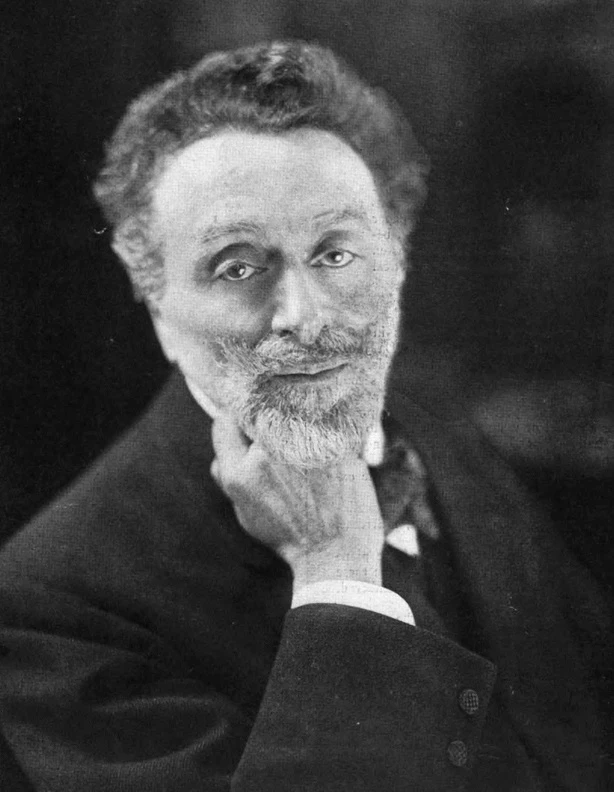

▲株式会社川崎造船所(現川崎重工業株式会社)初代社長 松方幸次郎 写真提供:川崎重工業株式会社

▲株式会社川崎造船所(現川崎重工業株式会社)初代社長 松方幸次郎 写真提供:川崎重工業株式会社

02松方のロダン彫刻収集

松方が美術品の収集を始めたのは1916年から1918年にかけて造船所の社長としてロンドンに滞在していた時期にあたります。当時ヨーロッパは第一次世界大戦のさなかでしたが、不足していた貨物船の売り込み、あるいは鋼材の買い付けといった目的をもってロンドンに滞在していました。ロダンの彫刻に関しては、1918年の夏、帰国を前にした時期に松方はパリに赴き、ロダン美術館で最初の鋳造の契約を交わしています。これがロダン彫刻の本格的な収集の始まりとなりますが、実はこのときまだロダン美術館は正式には開館していませんでした。

ロダンが亡くなるのは1917年のことですが、生前にフランス政府とのあいだで自分の作品、その鋳造の権利、コレクション、アトリエ兼自宅等を国に寄贈すること、その代わりに自分の美術館を作ってもらう、そういう取り決めをしていました。ロダンの死後、その遺志を引き継ぐ人々によって美術館の開設の準備が進められ、1919年にアンヴァリッドのそばにロダン美術館は開設します。

このとき唯一の学芸員として、つまりは実質的な館長として美術館を取り仕切っていたのがレオンス・ベネディットという人物です。彼は当時、同時代の美術を集めたリュクサンブール美術館という国立美術館も率いていました。松方はこのベネディットとのあいだに、ロダンのブロンズ鋳造にとどまらず、絵画も含めた広い美術品の収集の協力者となってもらうこと、そしてまたこうして集めた彫刻や絵画等々、松方のコレクションを保管する場所としてロダン美術館の一角を提供してもらうといったことを取り決めしていました。

▲レオンス・ベネディット Léonce Bénédite

▲レオンス・ベネディット Léonce BénéditeLa France; an American magazine, v.5, 1920-1921より

この保管に関してですが、当初の趣旨は第一次世界大戦が終わるまでという一時的なものでした。しかしながら日本の側にはまだ大量の、そして大型の美術品を安全に保管する場所が用意できていなかったこと、そして関税の問題、これは美術品のような奢侈品を日本に持ってくる際に100パーセントの関税をかけるという問題なんですけども、こういったことがあり、日本への輸出を躊躇している間にやがては造船所が経営難に陥る、更には第二次世界大戦が勃発するといった歴史の暗転の中で、結局は1940年代、第二次世界大戦の時代まで松方のコレクションはフランスに置かれたままとなりました。

03《地獄の門》の鋳造をめぐって

初期のロダン美術館にとっては、鋳造による収益は非常に重要な収入源となっていました。実際、国内外の著名なコレクターや美術館などが当時の発注のクライアントとして名前を残しています。一方で松方はそのなかでも特に重要なパトロンという位置づけをされています。1921年の6月には松方が再びヨーロッパの地を踏んでパリに滞在するという時期がありますが、ロダン美術館の庭において公式の歓迎会、レセプションが開かれてもいます。

実際、松方が1918年当初に発注をかけていた作品数というのは30点あまりだったのですが、次第に増えていき、最終的には50点を越える規模の作品数となっていました。このなかでも《地獄の門》は非常に重要な位置づけにあります。これはロダンの代表作ですが、彼の生前にはブロンズの鋳造まで至らずに石膏原型のままロダン美術館に保管されていた大作です。松方がロダン美術館の分と自分の分と2体分の鋳造の経費を負担するということを申し出たことによって、はじめて鋳造の実現に至ります。

▲ロダン美術館と庭園

▲ロダン美術館と庭園

しかしながら、松方のために鋳造された作品はすぐには日本には送られませんでした。そのため先に納品を急ぐ他のコレクター、美術館に、松方分があてがわれていく、そして松方の分はその後に鋳造されたもので置き換えられていくということがしばしば起きています。《地獄の門》に関しても、本来は松方のために鋳造された第一号がアメリカの実業家の注文分となり、現在はフィラデルフィアのロダン美術館に設置されています。現在国立西洋美術館の前庭に設置されている松方コレクションとしての《地獄の門》は三番目に鋳造されたものと考えられています。

オーギュスト・ロダン《地獄の門》1880-90年頃/1917年(原型)、1930-33年(鋳造)、ブロンズ、540 x 390 x 100 cm、松方コレクション

オーギュスト・ロダン《地獄の門》1880-90年頃/1917年(原型)、1930-33年(鋳造)、ブロンズ、540 x 390 x 100 cm、松方コレクション撮影:©上野則宏

こうした置き換えは松方自身の許可のもとに行われており、そういう点からは松方本人は鋳造の順番や鋳造自体にあまりこだわりがなかったとも考えられています。一方で、それでは松方は作品そのものに対して関心がなかったのか、こだわりがなかったのかというとそうではなく、例えば1918年に最初の鋳造作品を選んだ際の話ですが、当時松方はロンドンに滞在していて、ロダン彫刻が実際に展示されていたサウス・ケンジントン美術館、これは現在のヴィクトリア&アルバート美術館にあたりますが、この展示室に赴いて作品を見ながら鋳造のリストを作っていったことがわかっています。松方をベネディットに紹介したのは、当時ロンドンで松方の収集の助言者、協力者となっていたイギリス人のアーティスト、フランク・ブラングイン、そしてロダンの重要なコレクターであったエドマンド・デイヴィスという実業家の二人です。松方はこうした所謂エキスパートの意見を聞きながら、しかし自分の目で作品を確認して、そうして最初の鋳造作品のリストを作っていったと考えられます。

04日本の状況

最後に日本の状況についても言及しておきたいと思います。松方の収集に先立って日本ではすでに明治の末頃から、例えば高村光太郎であるとか荻原守衛(おぎはらもりえ)のような芸術家たちが実際にヨーロッパでロダンの芸術、ロダンの彫刻に触れて深い影響を受けたり、あるいは日本に留まってはいても文献や様々な複製図版等を通じてロダンの人となり、そして作品に触れて強いあこがれをもつ若い人たちも大勢いました。更には1911年には白樺派の芸術家たちが、ロダンの小品ですけども、作品そのものを日本に将来させることにも成功しています。つまり松方が収集を始めた当時、既にロダンの芸術は日本においても早くから浸透していた、影響力を持っていたということが言えると思います。

松方は、こうした日本の状況をふまえて、そして自分自身でヨーロッパでロダンの評価の高さというものを目のあたりにし、その上でこれから自分が作ろうとしている美術館にロダンの芸術作品、これが不可欠であるという風に考え、重要な収集を進めたのだという風に考えられます。

解説者プロフィール

国立西洋美術館 学芸課 主任研究員 陳岡 めぐみ (じんがおか・めぐみ)

東京生まれ。

東京大学大学院博士課程修了、博士(学術)。

現在は国立西洋美術館主任研究員。専門は近代フランス美術。

主な著書・共著に『市場のための紙上美術館』(2012年、渋沢クローデル賞LVJ賞)、『西洋美術の歴史 7巻 19世紀 近代美術の誕生、ロマン派から印象派へ』、『松方コレクション 西洋美術全作品』(全2巻、2018-2019年)、『国立西洋美術館名画の見かた』(2020年)など、近年の担当展覧会に「シャセリオー展 20世紀フランス・ロマン主義の異才」(2017年)、「松方コレクション」展(2019年、西洋美術振興財団学術賞)、「自然と人のダイアローグ」展(2022年)などがある。

2017年にフランス芸術文化勲章シュヴァリエを受勲。