PREPARATION

課外授業などで国立西洋美術館を来館予定の学校団体に向け、

作品鑑賞の際のヒントや彫刻の楽しみ方をご提案します。

01はじめに

彫刻はどう見てよいかよくわからない、という感想をよく耳にすることがあります。絵画と比べると色彩や背景など、作品から読み取れる要素が少ないことからそう思われるかもしれません。しかし、じっくり観察すると見えてくるものがあります。様々な角度から見た輪郭の変化、重量感、表面の質感など、彫刻は絵画とは異なる魅力に満ちています。

ここでは、学校の先生を対象に、授業でロダンの彫刻をとりあげるとき、また実際に作品を見るために児童・生徒と来館するときの参考となるような情報を提供します。

02作品を見ること

美術作品の鑑賞は、どのような作品であれ、じっくり見ることから始まります。それは、子ども、大人、専門家に関係なく同じです。例えば、ロダンの《カレーの市民》を見るとき、人物は何人いるのか、どんな服装をしているのか、どんなポーズをとっているのか、どんな表情をしているのか、何でできてているのかなど、じっくり観察することで私たちは様々なことに気づき、想像を巡らせます。さらに他の人と話ながら見れば、新たな気づきや、自分とは異なる感じ方によって、同じ作品でも多様な見方があることを知ることになるでしょう。

じっくり見ることで作品への興味が湧いてきたら、次は、作者や作品の背景を知ることです。新しい知識を得ることで深く考えを巡らせ、それまでの見方や感じ方をより確かなものにすることができるのです。また、作品は社会とのつながりの中で生まれるものなので、作品を知ることは歴史や文化を理解することにもつながるでしょう。

まずは美術館で実物の作品に出会って、自分の目でじっくり見ることから始めてみてください。

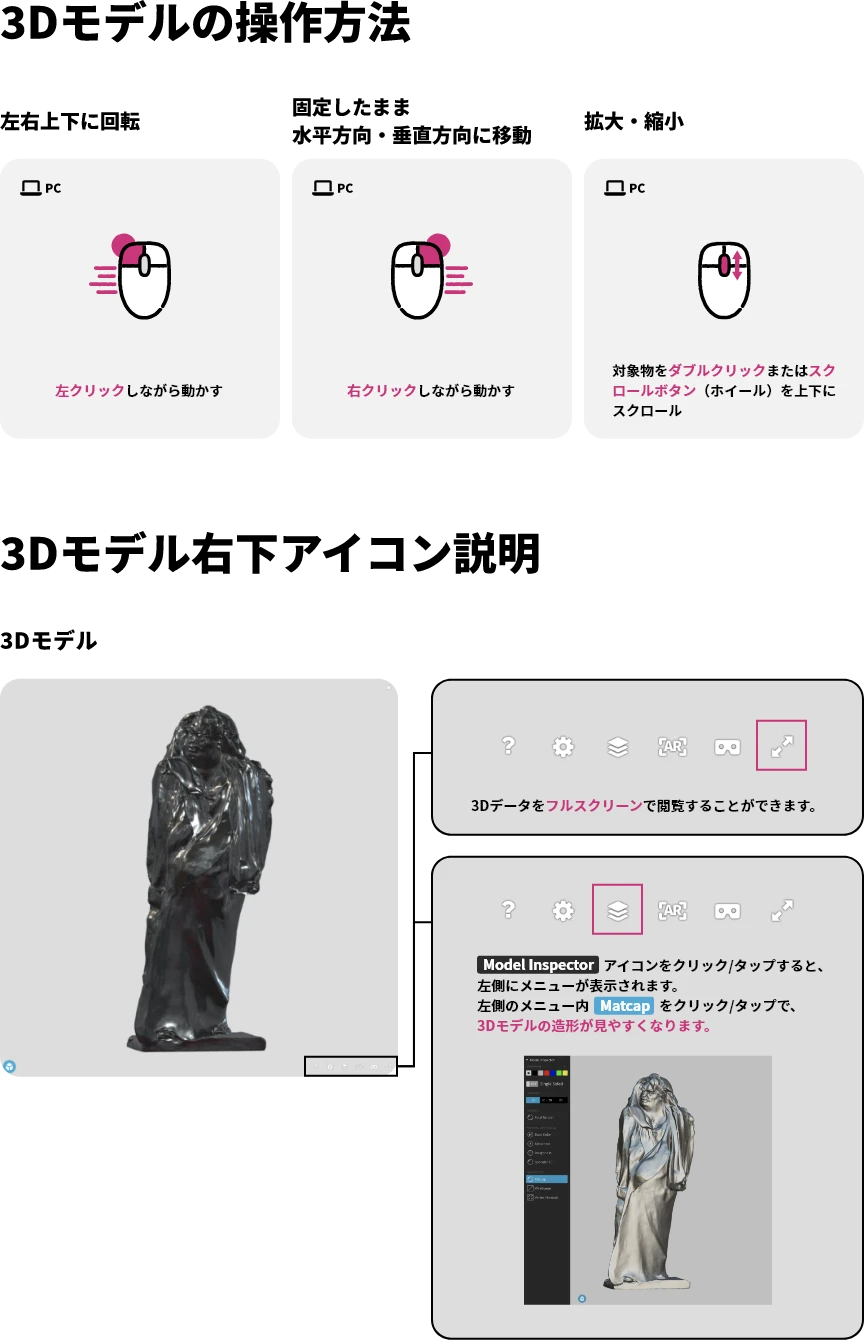

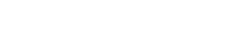

03ワークシートを使って見る

ここにロダンの彫刻をじっくり見るのを手助けするワークシートを用意しました。来館されたとき、いつでも見ることができる前庭に設置した《地獄の門》《カレーの市民》《考える人(拡大作)》を取り上げています。「小中学生用」と「高校生用」があります。小学生は4年生以上を対象に作られています。A4に表裏印刷して二つ折りにしてご利用ください。高校生用のワークシートには、カメラや本サイトの3Dモデルを利用する作業が含まれています。3DモデルにはQRコードでアクセスできるようにしてあります。事前に内容をご確認ください。

また、当館では学校の児童・生徒・教員を対象にした学校-来館プログラムがあります。詳細はホームページでご確認のうえ、どうぞご活用ください。

04《地獄の門》、《カレーの市民》、《考える人》について

ここでは、ワークシートで取り上げた3点の彫刻作品を見るときのポイントとなるロダンの表現や手法を紹介します。ロダンや日本との関係、当時の社会背景などについては、当サイト内の「ロダンと松方と国立西洋美術館」や「ロダンと彫刻をめぐるストーリー」を合わせてご覧ください。

《地獄の門》について

1880年、ロダンはパリに建設される予定の新しい装飾美術館の門の制作を依頼されました。後に《地獄の門》として知られるようになるこの公共建築のために、ロダンは200 体を超える大小様々な人物像や人体の断片を作り、それらを作品に追加しては削除する作業を繰り返しました。結局、装飾美術館設置計画の変更もあって、「門」として設置されることはありませんでしたが、《地獄の門》は、ロダンが人体表現の可能性を追求する試行錯誤の場となったのです。ロダンの死後、松方幸次郎の発注を契機に、《地獄の門》はブロンズに鋳造されました。

▲オーギュスト・ロダン《地獄の門》1880-90年頃/1917年(原型)、1930-33年(鋳造)、松方コレクション、国立西洋美術館

▲オーギュスト・ロダン《地獄の門》1880-90年頃/1917年(原型)、1930-33年(鋳造)、松方コレクション、国立西洋美術館

浮き彫りから丸彫りまで

《地獄の門》では、柱に多用されている平面的な浮き彫り(レリーフ)から、頭頂部の《三つの影》やティンパヌム(扉上部の壁面)の《考える人》のような立体的な丸彫りまで、複数の形状の彫刻が施されています。さらに、頭部など身体の断片から複雑な組み合わせの群像まであらゆる形態が含まれています。

形の反復

「門」の最頂部に置かれた《三つの影》は同じ彫刻を組み合わせた群像です。この彫刻は、《地獄の門》の左側に置かれている《アダム》を制作する過程で生まれてきたものと思われます。左肩はやや下がり気味、手先は欠けていて、《アダム》と比べると全体的に自然な肉付けになっています。同じ形を繰り返し使うことは、ロダンの作品でよく見られる手法で、彼の自由な発想を示しています。角度を変えて組み合わせることで、同じ像を使っているようには見えない効果が生まれています。《地獄の門》では、同様に右扉の中ほどと下方に《フギット・アモール》が角度を変えて使われているのを見ることができます。

人体の動勢表現

「私は動勢が彫刻における主要なものだと思っています。また私の作ったものはみなこれを得ようとした私の努力になったのです。あの「地獄の門」はこの奮闘の記録です」(『ロダンの言葉抄』p.192)とロダンが語るように、《地獄の門》には体のパーツを含め、苦悩、諦め、疲弊、絶望、あるいは瀕死という形容がふさわしいような姿勢や動きのある無数の人体が展開されています。左右の扉の人体は、あらゆる角度で「門」に取り付けられ、まるで重力のない空間に浮遊しているかのようです。

光と影のドラマ

ロダンは、彫刻の表面にできる表情豊かなモノクロームの陰影を彫刻の色彩と呼んでいました。ロダンの言葉を借りれば、《地獄の門》に表された人体はその形や動きに呼応して、それぞれに美しい色彩を持っています。同時に、少し離れて作品を眺めると、頭頂部の《三つの影》、《考える人》などの丸彫りの像や扉下方の飛び出した人物像など光を受ける部分と、深く影に沈むティンパヌムのように、「門」全体もまた複雑で豊かな色彩で構成されています。

《地獄の門》から切り離され独立した作品

《地獄の門》には《考える人》を始め、独立した作品となったものが多数あります。下記の作品は、10と12以外は当館のコレクションに含まれる作品です。「門」の中の人体は、独立した作品とは少し異なる形をしているものもあり、設置された角度も様々です。前庭で《地獄の門》を見ながら、3Dモデルを利用して確認してみましょう。

- 《石を負うカリアティード》

- 《オルフェウスとマイナスたち》

- 《うずくまる女》

- 《考える人》

- 《鼻の潰れた男》

- 《瞑想》

- 《立てるファウナ》

- 《私は美しい》

- 《三人のファウナたち》

- 《ウゴリーノ》

- 《美しかりしオーミエール》

- 《パオロとフランチェスカ》

- 《嘆き》

- 《フギット・アモール(去りゆく愛)》

- 《接吻》

- 《創造者》

《カレーの市民》について

1885年、フランスの都市カレーの市議会は、百年戦争の英雄であるカレーの市民に敬意を表す彫刻の制作をロダンに依頼しました。カレー市は、最初に市を救うために立ち上がった最年長のユスターシュ・ド・サン=ピエールの記念碑を要望していました。しかし、ロダンは14 世紀のジャン・フロワッサールの年代記に従って、犠牲になることを志願した6人の英雄全員を登場させる構想を練っていました。この他にも、ロダンと市議会の間では、人物の表現、台座の高さ、設置場所など様々な点で意見の相違がありました。カレーの市議会が望んだものとは異なるロダンの彫刻は、当時としては革新的な特徴を示しています。

▲オーギュスト・ロダン《カレーの市民》1884-88年、1953年(鋳造)、国立西洋美術館

▲オーギュスト・ロダン《カレーの市民》1884-88年、1953年(鋳造)、国立西洋美術館撮影:©上野則宏

人物はすべて同じ高さ

ロダンは、当時一般的だった、目立つ中心人物がいるピラミッド型の階層的な配置を採用しませんでした。鑑賞者にとって、どの人物がグループのリーダーであるかは明確に区別されず、6人全員が同等の立場にあるよう表現されています。

人物はそれぞれ異なる方向を向いている

各人物は異なる方向を向いており、さまざまな身振りをしているため、それぞれが独自の意図をもって状況に対応しているように見えます。それゆえ群像全体を把握するためには、それぞれの人物像に焦点を当てて複数の視点で見る必要があります。

手足の誇張

ロダンは、各人物の手足を体の他の部分とは不釣り合いなほど大きく、重量感をもって表現しました。地面から屹立する彼らの姿は、状況の厳しさ、特に彼らの決断の重さを伝えているかのようです。

形の反復

ロダンは、ここでも同じ形を繰り返し使うという手法を採用しています。6名の市民は、それぞれに異なる表情や身振りで表されていますが、ジャン・ディール、ジャック・ド・ヴィッサン、アンドリュー・ダンドルの頭部や、ヴィッサン兄弟の手にはそれぞれ類似点が見られます。ロダンは同じ型から作られた体のパーツを、部分的に変形させて別の人物像に利用したのです。

苦悩する英雄たちの表現

カレー市議会が望んだ英雄像は、例えば、背筋を伸ばし、顔を上げ、決意を秘めた表情といったような伝統的な堂々とした姿で一つのメッセージを伝えるものでした。しかし、ロダンによる6名の市民像は、それぞれが犠牲となることに対して独自の反応を示していて、必ずしも伝統的な英雄の定型に従っているわけではありません。グループのリーダーとされるユスターシュ・ド・サン=ピエールは、うつむき、疲れと迷いをにじませた表情をしています。アンドリュー・ダンドルは絶望したかのように両手で頭を抱え、ジャン・ド・フィエンヌは両腕を広げて口を開け、何かを訴えているかのように見えます。

ロダンが表現した英雄像は、犠牲となることを志願した6名の市民が、降伏の印として簡素な服に身を包み、裸足で、処刑のためのロープを首から下げ、カレー市の城壁の鍵を持ち、街を去る瞬間が表された運命共同体の群像であると同時に、過酷な運命に対峙した各人の決断が心理的に複雑で多面的であることも表現しています。

台座の高さ

台座の高さについては、ロダンの死後1924年になって、台座をなくして作品を鑑賞する人々と同じ目線の高さで設置することでロダンの希望が実現されました。

ロダンは群像を鑑賞者と同じ高さに置くことで、彫刻がカレー市の街の日常に溶け込み、それを見る人々に過去の歴史を思い起こさせ、犠牲となった過去の英雄たちがより身近な自分たちの祖先として感じられるだろうと考えたのです。

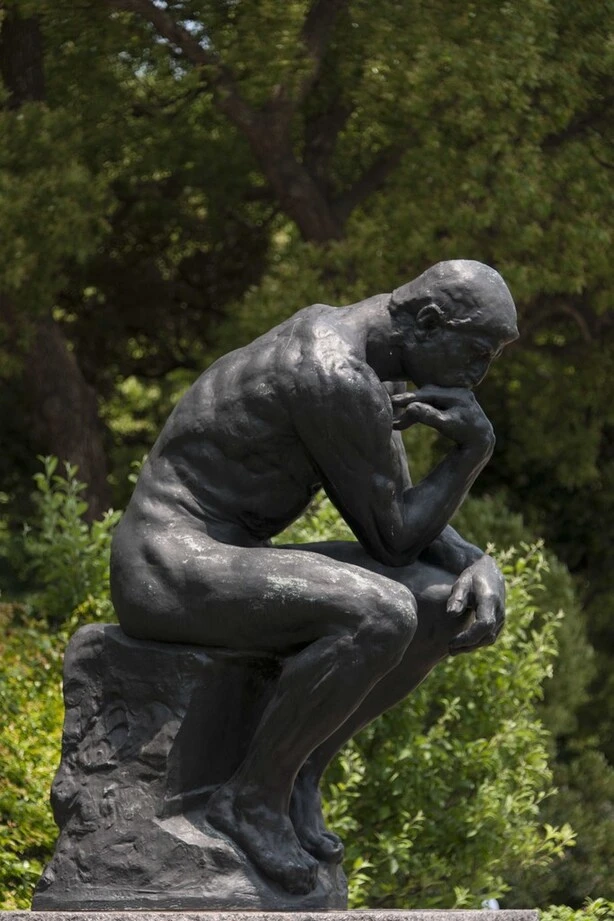

《考える人》について

「考える人」は、当初、《地獄の門》の上部で、死と地獄への降下について熟考しているイタリアの詩人ダンテを表していました。しかし、時が経つにつれて、その人物像に対するロダンの考えは変化し、《地獄の門》から独立した像として発表され、1889年に開催されたクロード・モネとの二人展において、現在の《考える人》という名称になりました。ダンテのイメージを超えて、「彼はもはや夢想家ではなく、創造者です」というロダンの言葉が示すように、像はより普遍的な意味での「考える人」となったのです。《考える人》は評判を呼び、原型の像から拡大版が制作されました。拡大作からは、強調された手足、腕や背の筋肉の盛り上がりなどによる圧倒的な重量感と力強さが伝わってきます。

▲オーギュスト・ロダン《考える人(拡大作)》1881-82年(原型)、1902-03年(拡大)、1926年(鋳造)、松方コレクション、国立西洋美術館

▲オーギュスト・ロダン《考える人(拡大作)》1881-82年(原型)、1902-03年(拡大)、1926年(鋳造)、松方コレクション、国立西洋美術館撮影:©上野則宏

鋳造彫刻

ロダンは粘土で制作した塑像を、型を使って脆弱な粘土像から石膏像に置き換えることによってオリジナル作品を保存していました。この石膏原型から鋳型を作り、そこに溶かしたブロンズを注ぎ込むことでブロンズ像が完成します。このブロンズ鋳造は、耐久性があり美しい作品を複製できる魅力的な方法でした。この方法で自分の彫刻が世界中で認知され、評価されると考え、ロダンは一つの石膏原型から複数のブロンズ作品を作成して販売しました。ヨーロッパやアメリカをはじめとする収集家や機関に販売した作品の中で、最も人気があり数多く作成されたのが《考える人》です。

通常、鋳造作品は、オリジナル作品の制作者の監督下で制作されている限り、オリジナルとみなされます。ロダンは、ブロンズで作品を鋳造するためにさまざまな鋳造所と契約し、鋳造作品が彼の厳しい基準を満たすように密接に協力しました。ロダンの死後に鋳造される作品は、現在、パリのロダン美術館によって管理され、一つの石膏原型から12体まで鋳造できることを法律で規定し、これによってロダン作品のオリジナリティを担保しています。

05学びを広げる授業のアイディア

1998年の学習指導要領において、図画工作・美術の教科で博物館・美術館の活用が明記されてから30年近くが経とうとしています。ここ数年、学校における美術館訪問の位置づけとして、数は少ないものの小学校の生活科や高校の世界史などで当館を訪問する学校も出てきました。そこで、ここでは、《地獄の門》《カレーの市民》《考える人》の鑑賞を通して、図画工作や美術に止まることなく、他の教科へも学びを広げる授業のアイディアを紹介します。

内容:

彫刻と設置場所(図画工作・美術・生活)

活用が可能と思われる学年:

小学校高学年~中学校

授業の流れ:

-

本サイトの写真画像を使って、《地獄の門》と《考える人(拡大作)》を鑑賞する。

(あるいは、来館してワークシートを利用しながら実物を鑑賞する) - 置かれた場所によって、《考える人》の印象や考えていることに違いがあるかなどを話し合う。

-

《考える人》を置く理想的な空間を制作する。

使う素材やメディアは、学年や設備に応じて可能なものを使用する。 - 制作物をクラスで共有して、作品と空間・環境の関係について話し合う。

内容:

ロダンと公共彫刻(美術・地理歴史・公民・総合)

活用が可能と思われる学年:

高等学校

授業の流れ:

-

本サイトの写真画像と3Dモデルを使って《カレーの市民》を鑑賞する。

(あるいは、来館してワークシートを利用しながら鑑賞する) - 本サイトの解説や書籍などの資料からロダンと作品について調べ、記念碑としての公共彫刻について理解を深める。

-

数人のグループで《カレーの市民》を、日本の彫刻家による公共彫刻と比較対照する。

(例:高村光雲《西郷隆盛像》(1898)、北村西望《平和祈念像》 (1955) など) - 生徒は、選んだ日本の公共彫刻について、図書館やインターネットを使って調べる。

- 日本の公共彫刻と《カレーの市民》を比較対照して、それぞれがどのような歴史的瞬間や人物を記念しているか、どのような考えや感情を伝えているかなど、 類似点と相違点について話し合う。

- 追加の課題:グループで公共彫刻を企画する。

内容:

短歌をつくる(図画工作・美術・国語)

活用が可能と思われる学年:

中学校以上

授業の流れ:

-

本サイトの写真画像と3Dモデルを使って、《地獄の門》を鑑賞する。

(あるいは、来館してワークシートを利用しながら鑑賞する) - 作品を観察して気づいたことや感じたことを、単語や短い文などにしてたくさん書き留める。

- 書き留めた言葉から短歌を作る。

- クラスで発表して、同じ作品から感じた様々な思いを共有する。

内容:

英雄の表現(図画工作・美術・道徳・公民)

活用が可能と思われる学年:

小学校高学年以上

授業の流れ:

-

本サイトの写真画像と3Dモデルを使って、《カレーの市民》を鑑賞する。

(あるいは、来館してワークシートを利用しながら鑑賞する) - 本サイトの解説から《カレーの市民》の背景を知る。

- 作品のテーマである英雄をとりあげ、学年に応じて身近な体験から世界で起きている事件などを例にして英雄的な行為について話し合う。

- ロダンが表現した英雄の姿をどう思ったか話し合う。

解説者プロフィール

国立西洋美術館 教育普及室 客員研究員 寺島 洋子 (てらしま・ようこ)

東京藝術大学大学院美術研究科修了。

東京国立博物館を経て、国立西洋美術館主任研究員として美術館の教育活動を担当し、所蔵作品や建築を活用した小展覧会を実施した。現在は、国立西洋美術館客員研究員。

主な共著に『子どもとミュージアム 学校で使えるミュージアム活用ガイド』(2013年)、『博物館教育論』(2022年)などがある。