THE GATES OF HELL 地獄の門

ロダンは、1880年、建設予定の装飾美術館のための門の注文を受けます。高さ5メートルを超える門を飾る浮き彫りには、ダンテの『神曲』「地獄篇」が主題として選ばれましたが、これはロダン自身の選択だったと考えられます。かねてからダンテの称賛者であったロダンは、その著作をいつもポケットに入れていたといわれています。この作品の制作のために、ロダンは政府からユニヴェルシテ街にある大理石保管所内にアトリエを与えられました。

最初は、フィレンツェ大聖堂の洗礼堂東扉を飾るギベルティ作《天国の門》に倣い、扉をいくつかのパネルに分けて、それぞれのパネルに物語を展開させる案が考えられました。しかし第2マケット以降、システィーナ礼拝堂のミケランジェロによる壁画《最後の審判》のように、全体に多数の人物像を渦巻くように配した構成がとられるようになりました。ダンテの詩に登場する特定の人物は極力はずされ、最終的には「ウゴリーノ」「パオロとフランチェスカ」「フィギット・アモール」など一部の登場人物が残されるのみとなりました。《地獄の門》全体には200体を超える人物像を見いだすことができますが、その中心となるのはティンパヌム中央に置かれた「考える人」です。「考える」という行為そのものを体現する存在であるこの人体像は、『神曲』の創造主ダンテであると同時に、《地獄の門》の創造主であるロダン自身をその内に宿す存在といえるでしょう。門の最上部には「三つの影」が置かれています。「ここを入る者は、あらゆる希望を捨てよ」のメッセージを告げるこの像は、観る者の視線を「考える人」へ導く役割も果たしています。

結局、装飾美術館建設の計画は頓挫し、《地獄の門》はロダンの生前にブロンズ鋳造されることはありませんでした。この作品の制作過程や詳細については、1900年のアルマ広場での展覧会に、丸彫りの人体像を取り払った土台だけの《地獄の門》が展示されたほか、ロダンのアトリエを訪れた何人かの友人や批評家たちによる報告が残り、その制作過程をある程度辿ることができます。

現在、世界にはブロンズの《地獄の門》が7点ありますが、その元となったのは、ロダン美術館を率いたレオンス・ベネディットが、ロダンの遺した細かい指示に従って組み立てた《地獄の門》の2点の石膏像(パリ、オルセー美術館所蔵;ムードン、ロダン美術館所蔵)です。1920年代に最初に鋳造された2点(パリ、ロダン美術館所蔵;フィラデルフィア、ロダン美術館所蔵)と、1930年代に鋳造された1点(国立西洋美術館所蔵)は、アレクシス・リュディエ鋳造所によるものです。

ロダン生前にはブロンズに鋳造される機会がなく、石膏のままアトリエに残されたものを松方が発注したことで、初めてブロンズ鋳造されました。

(大屋美那監修/編集『手の痕跡 : 国立西洋美術館所蔵作品を中心としたロダンとブールデルの彫刻と素描』 展覧会図録、東京:国立西洋美術館、2012年)

制作年

1880-90年頃/1917年(原型)、1930-33年(鋳造)

材質・技法・形状

ブロンズ

寸法(cm)

540 x 390 x 100

所蔵経緯

松方コレクション

Standard ref.

M1293

分類

彫刻

所蔵番号

S.1959-0045

来歴

松方幸次郎氏購入; 1944年フランス政府が接収; 1959年フランス政府より寄贈返還.

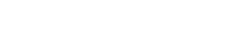

※このサイトでご覧いただけるすべての3Dモデルは、山田修氏により計測・作成されたものです。